成语作为汉语的重要组成部分,不仅是语言的精髓,更是中华文化的缩影。成语的使用不仅能够丰富我们的表达,使语言更加生动有趣,还蕴含了深厚的历史文化内涵。在古往今来的岁月中,成语以其独特的形式和内容,成为了人们日常交流的重要工具。

成语起源于古代汉语的简练和生动,它通常由四个字组成,涵盖了丰富的意境和深邃的道理。例如,“画龙点睛”形象地描绘了艺术创作中细节的关键所在,而其背后也包含了一种对完美追求的智慧。成语不仅仅是词汇的组合,更是历史上人们智慧的结晶,教会我们如何在复杂的生活中提炼出最核心的意义。

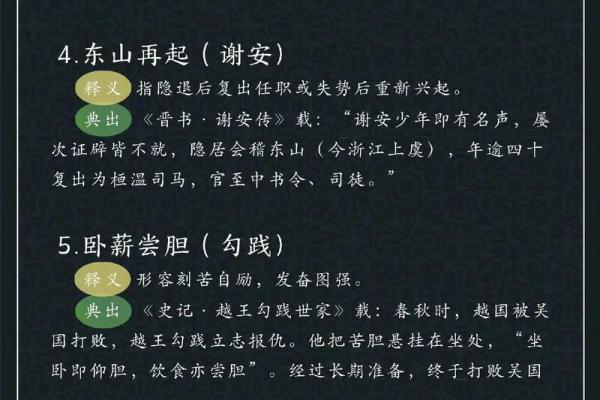

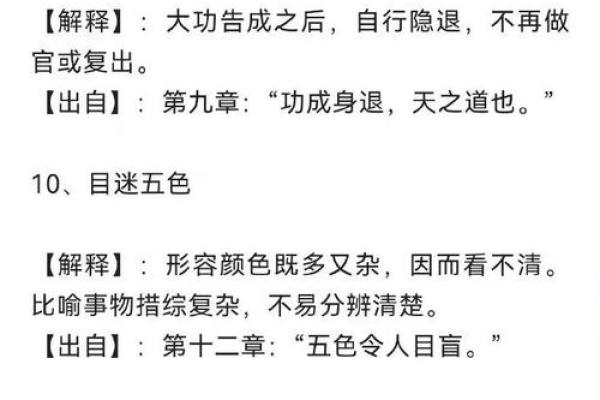

许多成语源于古代的典故或历史故事,使得它们的意义更加深刻。例如,“守株待兔”出自《战国策》,描述了一个农夫因为守着一棵树等待意外收获的故事。这不仅是一则幽默的故事,也教会我们不要只等着偶然的好运降临,而是要积极主动、勤奋努力。通过这些成语,我们可以从中学到许多人生哲理,启迪我们的智慧。

在现代社会,成语仍然发挥着重要的作用。无论是在书面还是口头表达中,适当使用成语能够使我们的言辞更加生动有力。例如,当我们谈到一个艰难的挑战时,可以用“百折不挠”来形容坚持不懈的决心。在商业场合中,使用一些成语还能增强表达的说服力,比如用“利于潜移默化”来形容某种无形的影响力,既形象又富有哲理。

除了丰富的语言运用,成语的学习也为我们打开了一扇了解历史文化的大门。每一个成语的背后都有一个故事,许多成语与古代名人的事迹、哲学思想密切相关。例如,“亡羊补牢”教导我们及时补救,反映了古代人民对失误的深刻认识,以及对改正错误的积极态度。通过学习成语,我们不仅能够提高语言表达能力,还能深入了解中华文化的博大精深。

不过,随着社会的发展,许多年轻人在日常交流中却逐渐忽略了成语的使用。这一方面是因为现代人更倾向于简单、直接的表达方式,另一方面也由于知识的匮乏。为了传承和发扬成语文化,教育的责任显得尤为重要。家庭教育、学校教育以及社会文化活动,都可以是培养孩子对成语兴趣的良好途径。例如,鼓励孩子们阅读经典文学作品,通过故事的形式理解成语的含义,可能会激发他们对中华文化的热爱。

当然,学习成语并不意味着死记硬背,而是要在实践中感悟。在日常生活中,我们可以尝试将成语融入到我们的对话和表达中,通过不断的使用让成语真正成为我们语言的一部分。可以说,成语学习的核心在于理解其意图,从而灵活运用,使我们的表达更加丰富多彩。

除此之外,成语也常常被用作自我激励的工具。当面对困难挑战时,想起“冷静应对”或“迎难而上”这些成语,会让我们心中充满一股力量,鼓舞我们坚定信念、努力克服困难。在生活的每一个阶段,成语都能为我们提供智慧的指导,让我们在人生的旅途中更从容自信。

总之,成语不仅仅是语言的艺术,它更是智慧和文化的传承。在现代社会中,成语依然能够为我们的沟通增添色彩,启迪我们的思维。让我们一起珍惜这一文化瑰宝,传承和发扬成语的魅力,让它在更广泛的层面上为我们服务。无论是生活、工作还是学习,成语都是我们心灵智慧的良师益友,让我们在这条语言的旅程中收获更多的快乐与成长。