在这个纷繁复杂的社会中,时常有这样的故事发生:某人为了救助他人,甚至不顾自身安危,最终付出了生命的代价。这些触动心弦的英雄事迹让我们对人性深感敬畏。然而,当我们深入探讨时,会发现这种现象背后有着更深层次的文化、心理及社会因素。

首先,我们不得不承认,这种无私的救助行为在我们的传统文化中根深蒂固。中国古代文学作品中,常常有英雄救美、舍己救人的传奇故事。这些故事塑造了人们心目中的“英雄”形象,强调了无私奉献的重要性。在某种程度上,这种文化认同潜移默化地影响着我们的行为选择,使得许多人在危急时刻选择挺身而出。

其次,心理学研究表明,很多人之所以选择冒险救人,与一种内在的道德责任感有关。当目睹他人受到威胁时,人们往往会产生强烈的共情与焦虑情绪,促使他们采取行动,以缓解这种不适。这种心理机制在紧急情况下尤为明显,人们常常会在意识到“我能做点什么”的想法支持下,做出超越自我的决策。

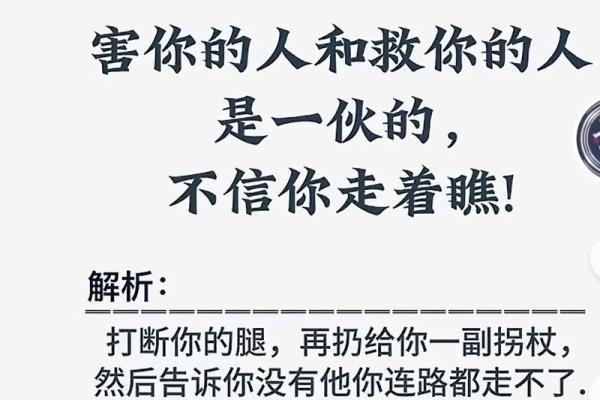

但是,这种拯救他人的行为也并非没有代价。我们经常可以看到,英雄们在付出生命的同时,背后往往是未能完成的心愿、未尽的责任和对亲人的深深愧疚。有些救人者的行为虽然在社会上引起了很大的赞扬,但对他们家庭来说,却是一种难以承受的失落和痛苦。这样的社会矛盾,使得我们在赞美英雄的同时,也不得不反思:救人究竟值得吗?

此外,社会对英雄的崇拜也反映了人们对生命的理解与尊重。在许多情境下,生活与死亡交替存在,这种生死之间的较量往往让人们更加珍惜生命。然而,当有人不惜生命去拯救他人时,这种价值观也在潜意识中加重了人们对生命意义的思考。有时,英雄的牺牲实际上起到了警示的作用,使得人们更加重视诸如安全意识、公共卫生等问题。

有时候,一命抵一命不仅仅是对生命的无畏,更是对社会责任感的体现。我们生活在一个高度互联的社会中,人与人之间的关系显得尤为重要。在危机时刻,个人勇气与集体意识的结合能够激发出巨大的能量,这种能量不仅体现在救人行为上,还表现在对社会整体责任感的呼唤。通过这种方式,“英雄”不再只是孤独的个体,而是汇聚成一个强大的社会力量。

当然,对于救人者的选择,我们也需要给予更多的理解与包容。现代社会在发展,随着各种安全措施的完善,我们应该更加强调理性与科学,而不仅仅是传统意义上的英雄主义。在一些情况下,线下救人并不是最佳选择,未必能达到预期效果。而我们应该提倡的是如何通过安全、有效的方式保护他人与自己,比如求助专业人士或及时拨打相关紧急电话。

最后,总结而言,救人者之所以常常以一命抵一命,其背后既是文化传统的洗礼,也是道德责任的驱动,更有社会环境的推动。我们不仅要铭记这些英雄们的奉献,更要将目光放远,思考如何在现代社会中,更科学与理性地维护生命安全。让勇气与智慧并存,让人性在善良与理性的光辉中熠熠生辉。