扑热息痛(Paracetamol),在许多国家被称为对乙酰氨基酚,是一种日常生活中极为常见的非处方药,广泛用于降低发热和缓解轻至中度疼痛。这种药物的神奇疗效深受大众喜爱,但在使用过程中也存在一些需要注意的事项。本文将深入探讨扑热息痛的药理作用、使用场景及相应的注意事项,让你在使用这类常见药物时更加安全有效。

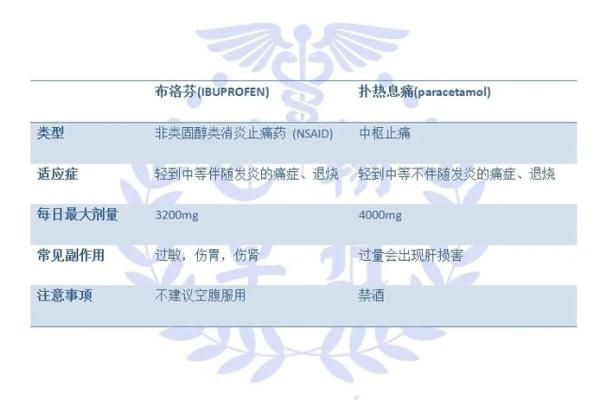

首先,扑热息痛的药理机制值得我们一提。它的主要作用是通过抑制大脑中某些酶的活性,减少前列腺素的合成,从而达到退烧和缓解疼痛的效果。与非甾体抗炎药相比,扑热息痛对胃肠道的刺激性相对较小,因此更加适合长期服用和对胃部敏感的人群。同时,扑热息痛也不会影响血小板的功能,因此不会引起出血的副作用。这使得它成为许多家庭常备药物的首选之一。

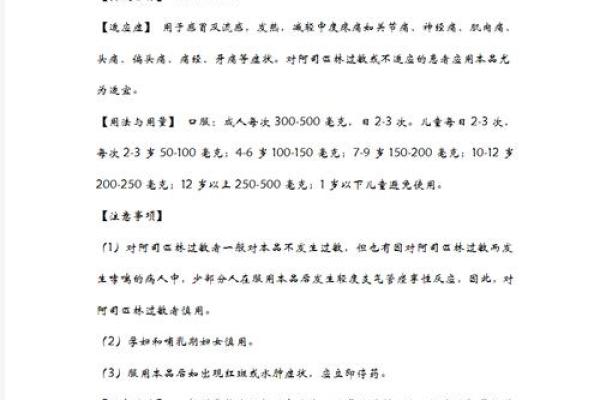

扑热息痛的适用范围非常广泛,它能有效缓解由感冒、流感、头痛、牙痛、关节痛等引起的疼痛。此外,由于扑热息痛具有良好的退烧效果,因此在儿童中使用时也非常普遍。不过,在使用扑热息痛之前,我们需要了解其适应症和剂量,以免出现使用不当的情况。

对于成年人而言,扑热息痛的推荐剂量通常为每次500毫克至1000毫克,每日不超过4000毫克。然而,个别患者的身体状况和健康状况可能会影响其用药安全性,尤其是肝功能不全的患者,应该在医生的指导下调整剂量。在儿童的使用上,剂量则需要根据体重来进行调整,家长应仔细阅读说明书,确保给药的准确性。

尽管扑热息痛是一种相对安全的药物,但过量使用仍可能导致肝损伤,甚至引发严重的后果。因此,我们在服用时一定要严格遵循剂量要求,切不可随意增加。特别是在同时使用含有扑热息痛的复方药品时,需特别注意总摄入量,以防超量。此外,一些饮酒者在服用扑热息痛时也应倍加小心,因为酒精的摄入会增加药物对肝脏的负担。

值得一提的是,扑热息痛的副作用相对较少,但并非完全没有。有些人在服用后可能会出现过敏反应,如皮疹、瘙痒等症状,出现这样的情况时应立即停药,并就医处理。此外,虽然扑热息痛不会像某些非甾体抗炎药那样引起胃肠道不适,但仍有少数情况下可能导致肝肾功能障碍,因此使用时应保持警惕,定期进行相关检查。

最后,扑热息痛适合广大人群,但一些特殊人群在使用时需更加谨慎。例如,孕妇和哺乳期的女性在使用扑热息痛之前最好咨询医生,确保对母婴安全无害。在中国,尽管扑热息痛被广泛使用,但还是有必要开展更多的科普宣传,提高公众对其使用的科学认识。特别是对于老年人和慢性病患者,合理的用药管理尤为重要。

综上所述,扑热息痛作为一种常见的解热镇痛药,在适应症、药理作用、使用注意事项等方面都展现出其独特的优势。但在享受其带来的舒适的同时,我们也必须遵循安全使用的原则,合理用药,确保自身健康。未来,随着医学的不断发展,对扑热息痛的研究将越来越深入,其使用安全性和有效性有望得到进一步提升。希望大家能够科学认识扑热息痛,以更加科学的态度来对待健康。