在中国传统文化中,命理学是一门探讨个人命运和运势的学问,而“命年”则是其中的重要概念。人们常常通过分析八字、命盘等方式来了解自身的命运走向。在浩瀚的文化背景下,命年的“什么日”便成为了许多人关注的焦点,它不仅仅是简单的时间概念,更蕴藏着深刻的生活智慧和文化内涵。

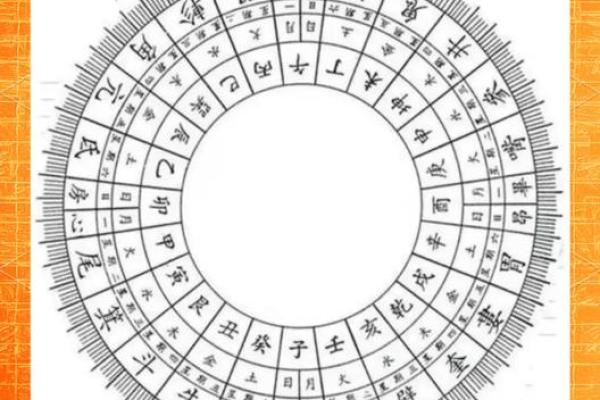

命年的说法源于中国古代的干支纪年法。根据传统,人在每一个特定的十二年周期中,其命运会经历不同的波动。而“命年”正是指个体出生年份的对应年份。例如,某人于鼠年出生,便在鼠年、鼠年之后的十二年后,为他的命年。这个时间段通常被认为尤为关键,人们常常对命年的流年运势抱有诸多期待与忌惮。

在命年之中,每个人都会面临不同的挑战和机遇。传统观点认为,命年可能会带来一些波折与考验,这正是为何许多人在进入自己的命年时会感觉到身体与运势的波动。同时,也有学者认为,命年不是单纯的“衰败年”,而是一个重新审视人生的契机。例如,健康状况的变化、事业上的起伏、人际关系的重构等,都是命年以来可能出现的重要转折。通过这样的视角,我们或许可以从中获得积极向上的动能与启示。

提到“命年”,不可忽视的是“什么日”的重要性。在命年中,每个人的命局会受到其他性格特征、五行元素、生肖运势等因素的影响。在这种情况下,“什么日”的观念便应运而生。不同的日子,例如年初、年中或年底,对于每个人的运势都有着不同的影响。比如,有些人在命年之初碰到了挫折,而在年中却迎来了转机。这让人不得不思考,时间本身不仅是一个线性的概念,也是命运交错的体现。

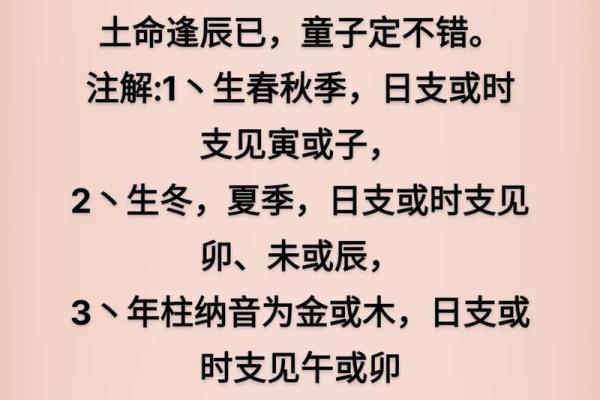

进一步来说,研究“什么日”的意义,我们可以借鉴古代哲学家和命理师的智慧。他们通过观察自然规律和生活现象,将命理理顺与我们的日常生活相结合。例如,古人会根据天干地支的变化来选择适合的重要活动时间,如婚嫁、开业、旅行等。这种选择不是偶然,而是基于对自身命理的深刻理解。越是能够识别哪些日子在命年对应的运势越佳,越能为个人的生活决策提供指导,进而达到事半功倍的效果。

当然,除了命理文化本身,现代社会的发展使得我们在思考“命年”和“什么日”时,必须与时俱进。科技的进步与信息的流动,让更多的人可以更全面地了解自己的命理,但与此同时也存在不少误区——例如,盲目迷信与过度依赖,这些情形都不利于个体真正驾驭命运。我们更应该把目光放在自我发展上,将命理知识作为自我探索与成长的工具,结合个人的努力去创造更美好的未来。

在我们日常生活的每个瞬间,命运似乎都在潜移默化地影响着我们。命年不必成为担忧的来源,反而应当是一个自我反省和提升的机会。借助“什么日”的理念,我们可以选择在特定的时刻做出关键决策,借助有利的时机去迎接生活的挑战。人生就像一本厚重的书籍,命年和每一个“什么日”都是其中浓墨重彩的篇章,值得我们去细细品味。

总结而言,命年与“什么日”的概念在传统文化中是相辅相成的。它们不仅仅是命理影响的体现,也是我们与生活、自然、命运之间对话的媒介。在未来的日子里,无论身处何境,我们都可以从命年中汲取智慧,并在日常生活中不断探索与实践。让我们在命理的指引下,更好地把握生活,把握自己的人生轨迹。