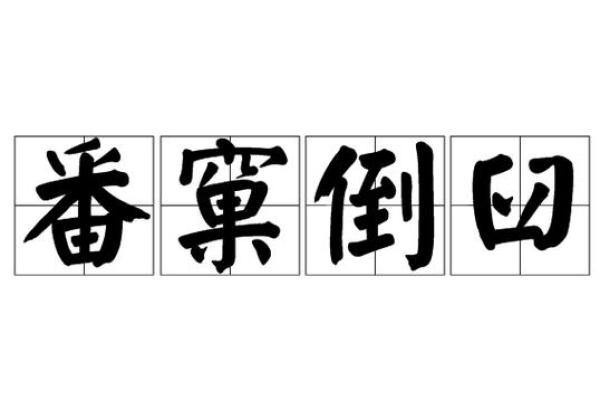

在中华文化中,龙是一种具有深厚象征意义的神秘生物。无论是在传统绘画、文学作品,还是民间传说中,龙的身影总是显得格外引人注目。而“番窠倒臼”这个词则为我们更深入地了解龙的命名提供了一个崭新的视角。这不仅是一个古老的汉字组合,更是一个蕴藏着丰富文化内涵的故事。

首先,了解“龙”的概念是很重要的。在中国古代,龙被视为至高无上的神兽,象征着权威、力量与吉祥。从早期的文献到后来的艺术作品,龙的形象不断演变,而其命名也因此变得更加多样化。而“番窠倒臼”,作为一个比较少见的术语,或许可以帮助我们更好地理解这一神秘生物的丰富内涵。

“番窠”这一词可以追溯到古代的图腾崇拜时代。在那个时期,各个部落以不同的动物作为图腾,龙作为其中之一,象征着力量与团结。在中国远古神话中,龙有着不屈的精神和强大的生命力,是中华民族的守护神。另一方面,“倒臼”则意味着一种奇特的生长方式,暗示着龙的生生不息与蜕变。这样的命名既是对龙的形态特征的描述,亦是对其文化象征的崇敬。

龙的形象,并不仅限于一种生物,它在各种文化语境中都有不同的象征意义。比如,在中国,龙常常被视为水的主宰,能够呼风唤雨,保卫家园;而在西方文化中,龙则多被视作邪恶的象征,常常与骑士或者英雄攀上矛盾的顶峰。这种文化上的差异,也反映了各民族对大自然和神秘力量的不同理解。

在现代社会中,龙的形象依然占据着重要的文化地位。每年的春节庆典,龙舞便成为了不可或缺的表演节目,舞者们在铿锵的锣鼓声中翩翩起舞,展现出龙的威严与灵动。此外,龙还与许多经典的故事和传说相结合,如《西游记》中的九尾妖狐和《白蛇传》中的白娘子等,这些故事中,龙常常具有保护、拯救的作用,进一步加强了其作为善良力量的象征。

而在国际上,龙的形象也逐渐渗透进其他文化的领域。例如,在一些外国的动漫和电影中,龙被描绘成忠诚的伙伴或是令人敬畏的敌人。在这样的背景下,龙不仅是一个神话角色,更成为了连接不同文化的桥梁,促进了不同民族之间的相互理解与交流。

探讨“番窠倒臼”命名背后的意义,我们不难发现,这不仅仅是字面上的阐释,更是一种文化传承的体现。它提醒我们要珍视这些古老的名称,理解它们背后的故事。同时,龙作为中华文化的象征,更加强调了对家族、民族的认同感与归属感。在全球化快速发展的今天,这样的认同感显得尤为珍贵。

总之,龙在中华文化中不仅是一种神秘莫测的生物,更承载着深刻的文化底蕴。“番窠倒臼”是对龙命名的一种特殊表达,体现了人们对其的敬仰与热爱。在我们理解龙的同时,也是在连接过去与现在、传统与现代。相信在这个多元化的时代,龙的文化将继续闪耀光芒,影响着一代又一代的人。

正如“番窠倒臼”所寓意的一样,龙的精神将永远激励着我们,勇于追求卓越,探索未知的世界。无论未来如何变化,这条连接历史与文化的龙,定会继续引领我们,走向更广阔的天空。